吉田修一さんの名作『国宝』が2025年に映画化され、その衝撃的な内容と圧倒的な映像美に心を揺さぶられた方も多いのではないでしょうか。

映画館で涙した後、ふと「原作の結末はどうなっているんだろう」「俊介の死因についてもっと詳しく知りたい」といった疑問が湧いてくることもありますよね。また、映画と原作の決定的な違いや、ラストシーンの意味、徳次のその後についても気になるところです。

この記事では、そんな『国宝』のあらすじやネタバレに関する疑問を、原作の物語構造や実在モデルの話題も交えながら、映画ファンの方にも分かりやすく、そして深くお話ししていきます。映画だけでは語りきれなかった「国宝」の真髄に触れ、作品への理解をさらに深めていきましょう。

- 原作における俊介の壮絶な死因と映画版では描かれなかった詳細

- 映画ではフェードアウトした徳次のその後の人生と帰国の結末

- 物語のラストシーンに込められた意味と喜久雄の生死に関する考察

- 映画版と原作小説の間に存在する決定的なストーリーの違い

原作小説『国宝』のあらすじとネタバレ

まずは、圧巻のボリュームで描かれる原作小説の世界について解説していきますね。映画を見て「もっと深く知りたい」「あのシーンの背景には何があったの?」と思った方のために、物語の核心部分や、映像では時間の制約上語りきれなかった細部について、じっくりと掘り下げていきましょう。

青春篇から絢爛篇までの物語結末

物語は昭和39年、長崎の雪深い正月から始まります。地元の任侠・立花組の組長の一人息子である立花喜久雄は、極道の家系に生まれながらも、この世のものとは思えない美貌を持った少年でした。組の新年会で彼が披露した『積恋雪関扉』の舞。その妖艶な姿が、その場に居合わせた大阪の大歌舞伎役者、二代目・花井半二郎の目を釘付けにします。この運命的な出会いが、喜久雄を「血(極道)」の世界から「美(歌舞伎)」の世界へと引きずり込むきっかけとなりました。

その後、抗争によって父を殺され、天涯孤独となった喜久雄は、半二郎に引き取られ大阪・道頓堀へと旅立ちます。ここから始まる「青春篇」では、喜久雄と、半二郎の実子である花井俊介との残酷なまでの対比が描かれます。「血」を持たざる天才の喜久雄と、「血」に守られながらも才能に苦悩する俊介。二人は兄弟のように、そしてライバルとして共に修行に励みますが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

特に印象的なのは、ヒロインである春江を巡る三角関係です。芸に没頭し人間的な感情を削ぎ落としていく喜久雄と、劣等感に苛まれながらも春江に救いを求めた俊介。春江が「あんたにはウチは必要ない」と喜久雄を拒絶し、俊介を選んだ瞬間、三人の青春は終わりを告げます。さらに、師匠であり父代わりでもあった二代目半二郎の死が追い打ちをかけます。その重圧に耐えきれなくなった俊介は失踪し、喜久雄はたった一人で花井家の芸を背負うことになるのです。

そして物語は下巻、「絢爛篇」へと突入します。ここからの展開は、まさにタイトル通り絢爛にして壮絶です。数年後、地方のストリップ小屋で落ちぶれていた俊介が発見され、奇跡の復活を遂げます。喜久雄と俊介、かつての兄弟弟子が「トウハンコンビ」として復活し、『二人道成寺』などで共演して歌舞伎界に旋風を巻き起こすシーンは、読者が最もカタルシスを感じる場面の一つでしょう。

しかし、その栄光は長くは続きませんでした。俊介は恐ろしい病魔に蝕まれていたのです。彼の死後、喜久雄は完全に孤独となります。妻との関係も破綻し、親友の徳次も遠い異国へ。孤独の中で磨かれた喜久雄の芸は、もはや人間離れした「狂気」の領域へと達していきます。物語の結末において、ついに人間国宝となった喜久雄は、すべての人間的な幸福を犠牲にし、芸という名の怪物となって銀座の雪の中に消えていくのです。

俊介の死因と壮絶な最期の詳細

映画を見た方の多くが最も気になり、検索しているのが俊介の死因ではないでしょうか。映画版では、舞台上での鬼気迫る演技と肉体の崩壊が美しくリンクして描かれていましたが、原作小説ではもっと生々しく、直視できないほど壮絶な闘病と最期が描かれています。

原作における俊介の死因は、重度の糖尿病とその合併症による壊死です。

これは、彼の父である白虎(半二郎の父)と同じ病でした。俊介は、偉大な祖父の才能だけでなく、その命を奪う病までも受け継いでしまったのです。「血」にこだわり続けた彼が、「血」によって殺されるという皮肉な運命がここにあります。

物語のクライマックス、喜久雄と俊介が挑む『曾根崎心中』の舞台。この時すでに、俊介の身体はボロボロでした。左足の壊死が進行し、切断を余儀なくされていたのです。歌舞伎役者にとって足の喪失は死刑宣告にも等しいはずですが、彼は義足をつけて舞台に立ちます。さらに恐ろしいことに、残された右足にも壊死が広がり始めていました。腐敗臭を隠すために香を焚き込め、激痛に耐えながら、彼はヒロイン「お初」を演じ続けたのです。

喜久雄が演じる徳兵衛が、俊介演じるお初を刺す心中シーン。原作では、喜久雄が演技の中で「本当に俊介の命を絶っているのではないか」という錯覚に陥るほどのリアリティが描写されています。舞台上で俊介が見せた「光」への言及、そして幕が下りた後の放心状態。映画ではその瞬間に燃え尽きたような印象を与えますが、原作ではその後、病状がさらに悪化し、病院での孤独な死に至るまでが描かれています。彼の死は、喜久雄にとって自身の半身をもがれるような痛みであり、同時に彼を人間界に繋ぎ止めていた最後の鎖が切れることを意味したのです。

徳次のその後と帰国のエピソード

喜久雄の幼馴染であり、彼を裏社会の因縁から守り続けた「影」の立役者、徳次。映画版では中盤、敵討ちの後に姿を消し、そのままフェードアウトしてしまいました。そのため、「徳次は死んでしまったの?」「その後はどうなったの?」と心配になった方も多いはずです。

安心してください。原作小説では、徳次はしっかりと生きており、物語の最後まで重要な役割を果たします。

原作における徳次は、ある事情から日本を離れ、中国へと渡ります。そこでの生活は決して楽なものではありませんでしたが、彼はしぶとく生き抜きました。映画では尺の都合でカットされてしまいましたが、この「空白の期間」に徳次が何をしていたのか、そして彼が異国の地で喜久雄のことをどう想っていたのかは、小説版の読みどころの一つでもあります。

そして物語の終盤、長い年月を経て徳次は日本への帰国を果たします。人間国宝となり、雲の上の存在となってしまった喜久雄。しかし、徳次との再会の場面では、二人はかつての「長崎の悪ガキ」同士に戻るのです。徳次は、喜久雄にとって唯一、芸や利害関係なしに心を許せる「家族」でした。

徳次の存在意義

喜久雄が「空(芸の極致)」へ昇っていく存在だとすれば、徳次は彼を「地面(現実)」に繋ぎ止めるアンカー(錨)でした。

映画では俊介との関係性にフォーカスが当てられましたが、原作ではこの徳次との絆が、喜久雄の人間性を担保する最後の砦として機能しています。彼が帰ってくるシーンは、孤独と狂気に彩られた『国宝』という物語において、数少ない温かさを感じさせる救済の場面だと私は思います。もし映画を見て徳次のことが気になったなら、ぜひ原作で彼らの再会を見届けてあげてください。

喜久雄のモデルと実在人物の検証

「立花喜久雄のモデルは、あの坂東玉三郎さんではないか?」

ネット上やファンの間では、このような推測が絶えません。確かに、梨園(歌舞伎界)の出身ではないにもかかわらず人間国宝にまで登り詰めた経歴や、他を圧倒する美貌の女形という設定は、現代の歌舞伎界における生ける伝説・坂東玉三郎さんを強く彷彿とさせます。

しかし、これについて著者である吉田修一さんや、映画化を手掛けた李相日監督は、インタビューなどで「特定のモデルは存在しない」「喜久雄は完全なオリジナルのキャラクターである」と明確に否定しています。

では、なぜこれほどまでに実在感があるのでしょうか。それは、吉田修一さんの徹底的な取材力によるものです。彼は執筆にあたり、実際の歌舞伎の舞台裏に入り、黒衣(くろご)としての経験まで積んだといいます。その過程で、複数の名優たちのエピソード、歌舞伎の歴史に残る逸話、そして役者たちの魂のあり方を肌で感じ取り、それらをパズルのように複合的に組み合わせて「立花喜久雄」という人物を造形したのです。

例えば、喜久雄が持つ「任侠の血」というバックボーン。これは完全なフィクションであり、玉三郎さんの人生とは全く異なります。しかし、この「暴力と美」の対比こそが、喜久雄というキャラクターに独自の陰影を与えています。また、俊介とのライバル関係や、師匠との確執なども、歌舞伎の長い歴史の中で繰り返されてきた数々のドラマが凝縮されていると言えるでしょう。

重要無形文化財(人間国宝)とは?

演劇、音楽、工芸技術などの無形の「わざ」を高度に体得している個人を、国が認定する制度です。喜久雄が目指した頂点は、単なる人気や実力だけでなく、歴史と伝統を背負う覚悟が必要な場所なのです。

(出典:文化庁『無形文化財』)

つまり、喜久雄は誰か一人のコピーではなく、歌舞伎という芸能そのものが持つ「業」や「美意識」が結晶化した存在なのかもしれません。モデル探しをするよりも、彼を通して歌舞伎という底知れぬ世界を感じることこそが、この作品の正しい楽しみ方なのかもしれませんね。

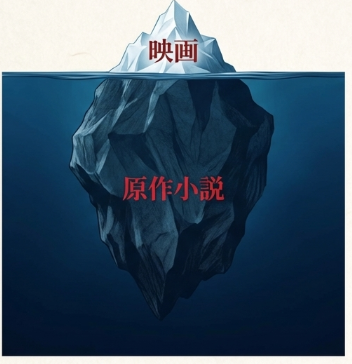

映画と原作にある結末の決定的違い

映画と原作、どちらも素晴らしい作品ですが、その結末の描き方には決定的な違いがあります。それは「時間の流れ」と「解釈の余地」です。

| 比較項目 | 原作小説 | 映画版 |

|---|---|---|

| 描かれる時間 | 50年の歳月と老い | 劇的な瞬間の連続 |

| 徳次の結末 | 帰国し喜久雄と再会 | 消息不明(フェードアウト) |

| 俊介の死 | 病院での孤独な死まで描く | 舞台上の輝きで幕を引く |

| ラストシーン | 「はい」という出の合図 | 雪中での舞踏と映像美 |

原作は50年という長い歳月を描く大河小説であり、日常の積み重ねや、肉体が老いていく過程の描写も重要視されています。一方、映画は3時間という限られた枠の中で観客の感情を揺さぶるため、特定の演目(『道成寺』や『曾根崎心中』)や劇的なイベントにフォーカスを絞り、疾走感のある構成になっています。

特にラストシーンの印象は大きく異なります。映画は、銀座の雪の中で舞う喜久雄の姿を美しく幻想的に描きましたが、原作のラストはもっと静謐で、文学的です。交差点の真ん中で、彼が呟く「はい」というたった一言。これは、舞台に出る際の合図です。この一言があることで、読者は喜久雄が死してなお、あるいは現実にいながらにして精神は彼岸にあり、永遠に舞台に立ち続けるのだという、戦慄にも似た感動を覚えるのです。

映画が「視覚的なカタルシス」を与えてくれるとすれば、原作は「永劫の孤独と美」を心に刻み込んでくる。この違いを味わうために、映画を見た方にもぜひ原作を読んでいただきたいですね。

映画版『国宝』のあらすじとネタバレ

ここからは、社会現象にもなり、日本映画史に残る記録を打ち立てた2025年公開の映画版『国宝』について深掘りしていきましょう。映像作品ならではの演出意図や、あのラストシーンが意味するもの、そしてキャストたちの鬼気迫る演技について考えてみたいと思います。

映画のラストシーンが持つ意味考察

映画のラストシーン、銀座のスクランブル交差点で舞い踊る喜久雄の姿は、見る者の脳裏に焼き付いて離れない圧倒的な美しさでした。周囲には現代の都会の喧騒があり、車が行き交っているにもかかわらず、喜久雄の目にだけは静かに雪(あるいは舞台の紙吹雪)が降り注いでいる。あのシーンには一体どんな意味が込められているのでしょうか。

私は、あれこそが「現実と虚構(舞台)の境界線が完全に消滅した瞬間」を表しているのだと思います。

物語を通じて、喜久雄は多くのものを失ってきました。家族、親友、愛する人、そしてライバル。それらすべてを芸の肥やしにし、極限まで登り詰めた彼にとって、もはや「現実世界」など存在しないのかもしれません。彼が見ている世界はすべてが舞台であり、生きている時間のすべてが芸の一部になってしまったのです。

彼が交差点の真ん中で舞い始めた瞬間、そこは銀座ではなく、彼だけの劇場になりました。それは役者として到達した「芸の極致」であると同時に、人間としては二度と戻れない場所へ行ってしまった「狂気」の表現でもあります。ハッピーエンドともバッドエンドともつかない、しかし美しさだけが残るあの結末は、観客一人一人の心に「美とは何か」という問いを投げかける、映画史に残る名ラストだったといえるでしょう。

吉沢亮らキャストの評価と感想

映画版『国宝』がこれほどの成功を収めた最大の要因は、間違いなくキャスト陣の魂を削るような演技にあります。主役の立花喜久雄を演じた吉沢亮さん、そして親友であり永遠のライバル・大垣俊介を演じた横浜流星さん。

彼らが吹き替えなしで挑んだ歌舞伎シーンは、本職の歌舞伎俳優や評論家からも高く評価されています。特に吉沢さんの女形としての所作、指先の動き一つに至るまでの美しさは、一年半にも及ぶ壮絶な稽古の賜物でしょう。スクリーンに映る彼は、単に「演技をしている」のではなく、本当に何かが憑依しているかのような妖気を漂わせていました。

一方の横浜流星さんも、血筋へのコンプレックスと才能への渇望に苦しむ俊介を、泥臭く、そして痛々しいほど情熱的に演じきりました。足が壊死していく中での『曾根崎心中』の演技は、見ているこちらが息を止めてしまうほどの迫力でしたね。さらに、師匠役の渡辺謙さんや、伝説の女形・小野川万菊を演じた田中泯さんの重厚な存在感が、作品に説得力を与えています。

SNSやレビューサイトでの声

「3時間があっという間だった」「演技に圧倒されて涙が止まらなかった」という絶賛の声が多数。特に、これまで歌舞伎に興味がなかった若い世代から「歌舞伎ってこんなに凄いのか」という反応を引き出した功績は大きいですね。

興行収入と社会現象化の背景

映画『国宝』は、公開から半年足らずで興行収入173.7億円を突破するという歴史的な大ヒットとなりました。これは、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』の記録を抜き、実写邦画の歴代興行収入記録を22年ぶりに更新する快挙です。

なぜ、これほど重厚なテーマの作品が、ここまで大衆的なヒットとなったのでしょうか。その背景には「文学的深みとエンターテインメントの奇跡的な融合」があります。

原作の持つ力強い物語構造に加え、吉沢亮さんと横浜流星さんという、現代日本を代表するトップスターを起用したことで、普段文芸作品を見ない層をも映画館に引き込みました。しかし、単なるアイドル映画には終わらせない、李相日監督の妥協なき演出と映像美が、観客の期待を良い意味で裏切りました。「本物の歌舞伎」を見せつけられた観客が、その衝撃をSNSで拡散し、リピーターが続出する現象を生んだのです。

また、この映画をきっかけに実際の歌舞伎座に足を運ぶ若者が急増するなど、伝統芸能への再評価を促す「国宝現象」とも呼ぶべき社会的ムーブメントを引き起こした点も特筆すべきでしょう。エンタメが文化を動かした、稀有な事例と言えます。

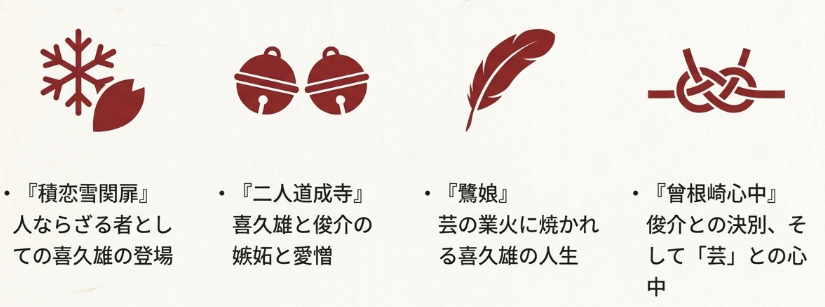

歌舞伎演目が示唆する血と業の主題

映画の中で演じられる歌舞伎の演目は、単なる背景映像ではありません。それぞれの演目が、その時点での登場人物たちの心情や、逃れられない運命を暗示する重要なメタファー(暗喩)となっています。

- 『積恋雪関扉(つもるこいゆきのせきのと)』

冒頭で少年時代の喜久雄が舞う演目です。関守に化けた大悪人と、それに立ち向かう桜の精。喜久雄が「こちら側の人間」ではなく、桜の精のような「異界の住人(人外)」であることを示唆する重要なシーンです。 - 『二人道成寺(ににんどうじょうじ)』

成長した喜久雄と俊介が共演する演目。二人の白拍子(清姫の怨霊)が鐘に恨みを晴らそうとします。これは、互いへの激しい嫉妬、執着、そして愛憎が入り混じった、二人の複雑怪奇な関係性を象徴しています。 - 『鷺娘(さぎむすめ)』

白鷺の精が人間に恋をするが叶わず、地獄の責め苦を受けて死ぬ物語。これは喜久雄の人生そのものです。人間としての幸福(春江との生活など)を望みながらも、芸道という地獄の業火に焼かれ、最後は白無垢のまま死んでいく姿が重なります。 - 『曾根崎心中(そねざきしんじゅう)』

クライマックスの演目。徳兵衛(喜久雄)とお初(俊介)の心中は、二人の精神的・肉体的な決別を意味します。俊介は死ぬことで永遠に喜久雄の一部となり、二人は「芸」と心中したのです。

これらの演目の意味を知った上で映画を見直すと、セリフのない舞踊シーンでも、彼らが何を語り、何を叫んでいるのかがより深く理解できるはずです。詳細な解説記事も参考にしてみてください。

『国宝』あらすじとネタバレの総括

『国宝』という作品は、一人の人間が何かを得るためにすべてを捨て、「神」あるいは「怪物」になっていく過程を描いた壮大な叙事詩です。映画版はそのハイライトを美しく切り取り、視覚的な衝撃を与えてくれましたが、原作小説はその人生の重み、痛み、そして臭いまでも余すことなく描いています。

映画を見て「面白かった!」「もっと知りたい!」と思った方は、ぜひ原作も手に取ってみてください。そこには、映画では語られなかった徳次の不器用な優しさや、俊介が抱えていた本当の苦しみ、そして喜久雄が「国宝」となるために支払った代償の大きさが、より深く、より残酷に描かれています。

あらすじやネタバレを知った上でも、いや、知っているからこそ、その圧倒的な筆致と物語の力に心を震わされるはずです。映画と小説、二つの『国宝』を味わい尽くすことで、あなたの心にも消えることのない「美」が刻まれることを願っています。