湊かなえさんのデビュー作にして最大のヒット作である『告白』ですが、読み終わった後の何とも言えない後味の悪さが癖になると話題ですね。これから原作を読もうか迷っている方や、映画版を見てその違いが気になった方も多いのではないでしょうか。「あのラストシーンは一体どういう意味だったの?」「本当に牛乳に血は入っていたの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、『告白』の湊かなえによるあらすじや衝撃的な結末のネタバレ、そして映画版独自のラストシーンの意味について、私自身の考察も交えながら詳しく解説していきます。また、この物語が実話を元にしているのかという疑問や、読者の感想についても触れていきますので、作品の世界観をより深く味わうための参考にしていただければ嬉しいです。

- 章ごとに語り手が代わる物語構造と複雑な人間関係がわかります

- 衝撃的な結末までの詳細なあらすじとネタバレを確認できます

- 映画版と原作のラストの違いや「なーんてね」の意味を考察できます

- 作品の元ネタや実話の可能性についての真相を理解できます

ここからは、湊かなえさんの『告白』における物語の骨格と、そこに登場する一癖も二癖もあるキャラクターたちについて深掘りしていきますね。

湊かなえ『告白』のあらすじと登場人物

『告白』というタイトルの通り、この物語は登場人物たちがそれぞれの胸の内を吐露することで進んでいきます。一見平穏に見える中学校のクラスで、誰が何を考え、どのような嘘をついているのか。ここではまず、複雑に絡み合った人間関係とキャラクターの背景を整理しておきましょう。

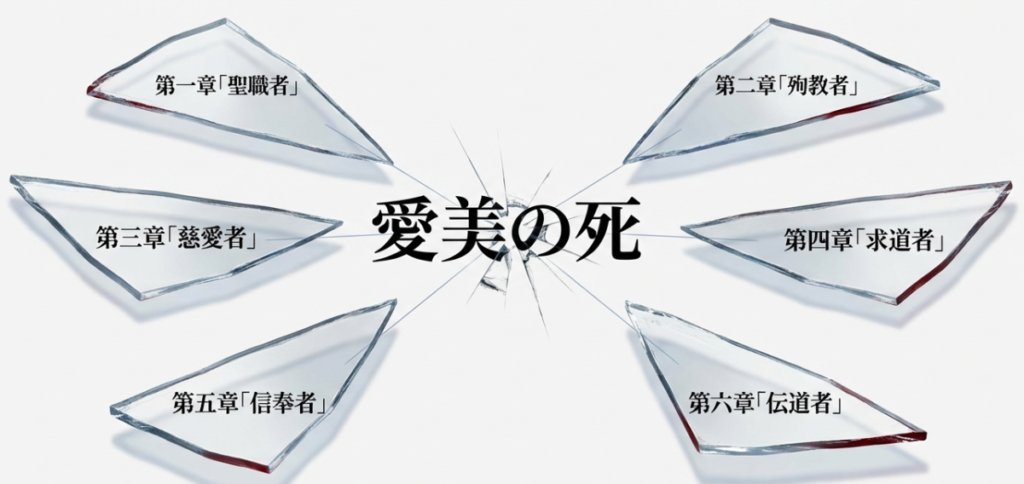

複雑な人間関係と登場人物の相関図

この作品を読み解く上で最も重要なのが、「誰がどのような視点で語っているか」を理解することかなと思います。『告白』は、ある一つの事件(愛美の死)に対して、章ごとに異なる語り手がそれぞれの主観で「告白」していくスタイルをとっています。これが「羅生門効果」のような働きをしていて、ある章で「真実」だと思わされたことが、次の章では「思い込み」だったと判明する展開が連続するんです。

主要な登場人物たちの関係性は、単なる教師と生徒という枠組みを超えて、複雑に絡み合っています。ここで整理しておきましょう。

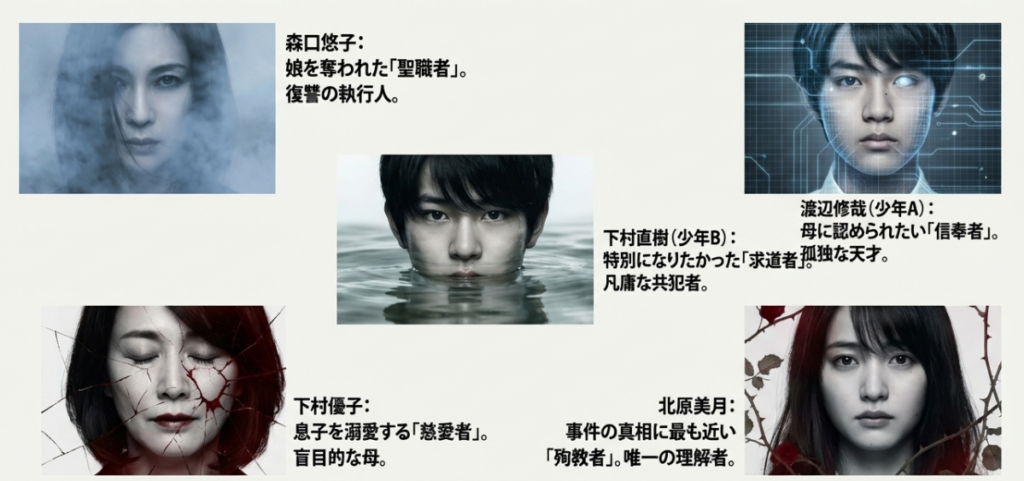

主要キャラクター詳細プロフィールと相関図

- 森口悠子(語り手:第1章「聖職者」・第6章「伝道者」)

S中学校1年B組の担任教師。シングルマザーとして娘の愛美を育てていましたが、学校のプールで娘を亡くします。警察が事故死と断定した後も独自の調査を行い、教え子による殺人であることを突き止めました。冷静沈着で感情を表に出さない性格ですが、その内面には娘を奪われた深い悲しみと、法で裁けない少年たちへの激しい復讐心が渦巻いています。彼女は「絶対的な被害者」でありながら、復讐のために倫理の一線を越える「加害者」の側面も併せ持つ、非常に多面的なキャラクターです。 - 渡辺修哉/少年A(語り手:第5章「信奉者」)

成績優秀で、電気工学に秀でた才能を持つ少年。発明コンクールでの入賞歴もありますが、その行動原理のすべては、幼い頃に自分を置いて家を出て行った母親(優秀な科学者)に認めてもらいたいという「マザーコンプレックス」にあります。彼は周囲の人間を「凡人」と見下す傲慢さを持っていますが、それは母親に捨てられたという強烈な自己否定感を隠すための鎧でもあります。愛美殺害の主犯格であり、自身の発明品を試す実験台として彼女を選びました。 - 下村直樹/少年B(語り手:第4章「求道者」)

修哉とは対照的に、どこにでもいる平凡な少年。テニス部に所属していましたが、才能の限界を感じて挫折。修哉の「特別さ」に強い憧れを抱き、彼と友人になることで自分も特別な存在になろうとしました。しかし、修哉からは単なる「失敗作の処分係」としてしか扱われず、その屈辱と劣等感が爆発して事件の実行犯となります。事件後は精神を病み、引きこもり生活を送るようになります。 - 北原美月(語り手:第2章「殉教者」)

1年B組の学級委員長。正義感が強く、クラスのいじめにも加担しない優等生に見えますが、内面には「ルナシー」という毒薬愛好家の殺人者に憧れる暗い一面を持っています。彼女は修哉の孤独と才能に自分と似たものを感じ、彼と奇妙な共感関係を築いていきます。物語の中で唯一、事件の真相に近い視点を持った観察者ですが、修哉との関係が深まるにつれて悲劇的な結末へと巻き込まれていきます。 - 下村優子(語り手:第3章「慈愛者」)

直樹の母親。専業主婦として息子を溺愛し、彼を「優しくて傷つきやすい子」と信じて疑いません。彼女の日記を通して、加害者家族が世間からのバッシングと内部からの崩壊によって追い詰められていく様子が描かれます。彼女は典型的なモンスターペアレントのように描かれますが、その根底にあるのは「息子を守りたい」という盲目的な母性であり、それが結果として息子を怪物に変えてしまう皮肉な役割を担っています。

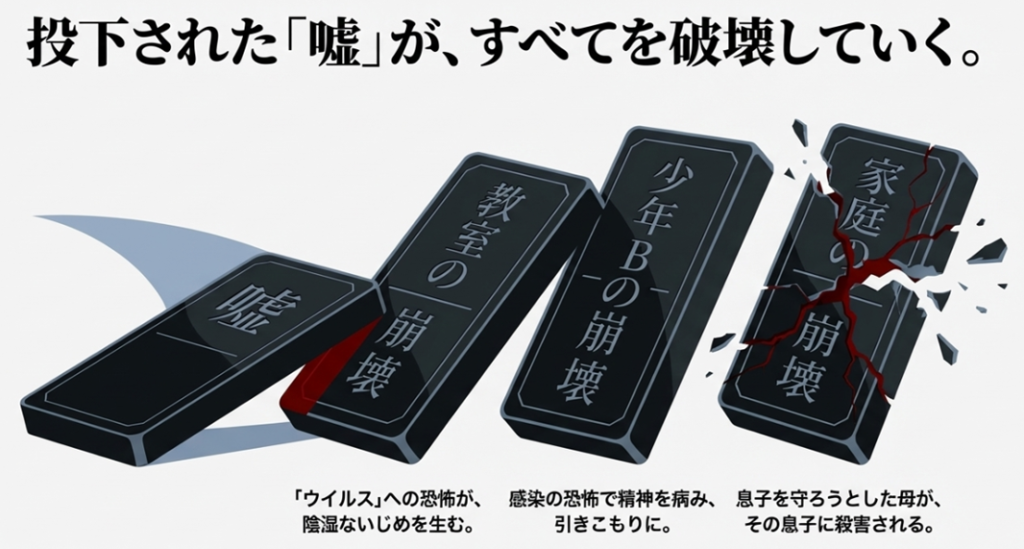

彼らは全員、自分こそが被害者であるかのように語りますが、視点を変えると全く別の顔が見えてくるのが面白いところです。特に、森口先生が仕掛けた復讐が、それぞれの家庭や精神をどのように破壊していくのか、その連鎖がこの物語の肝になっていますね。森口先生は直接手を下すことはほとんどありません。彼女がするのは、ほんの少しの「嘘」と「事実」を適切なタイミングで投下することだけ。あとは、登場人物たちの疑心暗鬼や恐怖心が勝手に膨れ上がり、自滅していくのです。

結末までのネタバレあらすじを紹介

ここからは物語の核心部分に触れていきますので、未読の方はご注意ください。この物語は、森口先生の淡々とした、しかし背筋が凍るような独白から幕を開けます。

第1章:聖職者による断罪

3学期の終業式のホームルーム。担任の森口悠子は、生徒たちに向かって静かに、しかし衝撃的な事実を語り始めます。「娘の愛美は事故死ではありません。このクラスの生徒に殺されたのです」。教室中が騒然とする中、彼女は犯人を実名ではなく「少年A」「少年B」という記号で呼び、その犯行の手口を詳細に暴露します。

少年A(渡辺修哉)は、電気ショックを与える財布「びっくりどっきりポーチ」の実験台として愛美を選びました。少年B(下村直樹)は、Aに唆されて愛美をプールへ連れ出しました。Aの電気ショックを受けて気絶した愛美を、Bは「死んでいる」と思い込み、パニックと偽装工作のためにプールへ投げ込んだのです。しかし、検視の結果、愛美の死因は溺死であり、プールに投げ込まれた時点ではまだ息があったことが判明します。つまり、トドメを刺したのはBでした。

森口先生は、少年法の壁に守られた彼らを警察に突き出すことはせず、教育者としての「個人的な復讐」を宣言します。「二人が今日飲んだ給食の牛乳に、HIV陽性者である私の元婚約者(桜宮正義)の血液を混入させました」。潜伏期間を経て発症し、死の恐怖に怯えながら命の重さを噛み締めなさい、という宣告により、教室はパニックに陥ります。

第2章〜第3章:崩壊していく日常と家庭

新学期、クラスの空気は一変します。新しい担任として、熱血教師の寺田良輝(ウェルテル)が赴任してきますが、彼は何も知らず、森口先生の手のひらで踊らされる道化となります。クラスメートたちは「ウイルス感染」への恐怖から、登校を続ける修哉に対して「制裁」と称した陰湿ないじめ(ポイント制のゲーム)を開始します。

一方、直樹は「自分はHIVに感染した」という恐怖に支配され、不登校になります。極度の潔癖症を発症し、自分の体臭や汚れを異常に気にして入浴を繰り返し、髪や皮膚を傷つける自傷行為に走り始めます。直樹の母・優子は、息子を守ろうと必死になりますが、ウェルテルが(森口の差し金で)頻繁に家庭訪問を行い、的外れな応援メッセージを届けることが、直樹の精神をさらに追い詰めていきます。最終的に、精神に異常をきたした直樹は、心中を迫る母親を刺殺してしまうのです。

第4章〜第5章:殺意の所在と孤独

ここで物語は犯人たちの視点に移ります。直樹の視点では、彼が愛美を殺害したのは、修哉に見下されたことへの反発から、「自分は死んでいないと分かっていたが、修哉を驚かせるためにあえて殺した」という歪んだ自己顕示欲の結果だったことが明かされます。彼はHIVの恐怖以上に、「凡人」とレッテルを貼られることを恐れていたのです。

修哉の視点では、彼の行動の全てが「母へのラブレター」だったことが語られます。彼は自分の発明や犯罪がニュースになれば、遠く離れた母親が気づいてくれると信じていました。いじめの中で唯一の理解者となりかけた美月に対し心を開きかけますが、彼女に「あなたはただのマザコンだ」と痛いところを突かれたことで逆上し、彼女を撲殺してしまいます。完全に孤立した彼は、卒業式の全校集会で強力な爆弾を爆発させ、全校生徒を巻き込んで自殺し、そのセンセーショナルな死に様を母親に見せるという最終計画を立てます。

第6章:本当の復讐と地獄の完成

卒業式当日、修哉は壇上で爆弾の起爆スイッチを押します。しかし、爆発は起きません。携帯電話が鳴り、森口先生の声が聞こえます。彼女は爆弾を事前に発見し、解除・回収していたのです。さらに、第1章で語った「HIV血液混入」も嘘だったことを明かします(直樹を追い詰めるためのブラフでした)。

そして、彼女は冷酷に告げます。「あなたの作った爆弾は、あなたの母親が勤める大学の研究室にセットし直しておきました」。修哉はパニックになりますが、時すでに遅し。彼が学校でスイッチを押したその瞬間、遠く離れた大学で爆弾が作動し、彼が人生の全てを懸けて求めた母親を、彼自身の手で木っ端微塵に吹き飛ばしてしまったのです。

全てを失い、呆然とする修哉に対し、森口先生は言い放ちます。「これが本当の復讐であり、あなたの更生の第一歩だとは思いませんか?」物語は、このあまりにも残酷で救いのない一言で幕を閉じます。

本作は実話?元ネタの事件を解説

これほどリアルな心理描写や、少年犯罪という重いテーマを扱っていることから、「『告白』は実話に基づいているのではないか?」と検索されることが多いようです。特に、中学生による殺人という衝撃的な内容は、過去に日本で起きた実際の少年犯罪を想起させるものがあります。結論から言うと、この作品は完全なフィクションです。

特定の事件がモデルではない理由

著者の湊かなえさんは、インタビューなどで特定の事件をモデルにしたわけではないと公言されています。この物語は、「もしも自分が教師で、娘を教え子に殺されたらどうするか」という、ある種の極限状態の妄想からスタートして構築されたものです。

ただ、読者が「実話かも」と錯覚してしまう背景には、1997年の「神戸連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇聖斗事件)」や、その他の少年犯罪のイメージが重なる部分があるからかもしれません。特に、成績優秀な少年が不可解な動機で犯罪に走る点や、少年法第14条(当時は14歳未満は刑事責任を問われない)の壁に対する世間の憤りといった要素は、2000年代の日本の社会的な空気を色濃く反映しています。

また、物語の重要なギミックである「HIVパニック」も、当時の社会におけるHIV/AIDSへの理解不足や偏見を浮き彫りにしています。本作における「HIV血液の混入」というトリックや、爆弾を使った復讐劇といったエンターテインメント性の高い展開は、ミステリー小説としての創作性が強い部分であり、実際の事件とは一線を画しています。むしろ、現実にありそうなリアリティと、現実離れした復讐劇のバランスが絶妙だからこそ、これほどのめり込ませる力を持っているのだと思います。

読者の感想とイヤミスとしての評価

『告白』は、「イヤミス(読んで嫌な気分になるミステリー)」というジャンルを世に定着させた金字塔的な作品です。それまでミステリーといえば謎解きの爽快感が求められることが多かった中で、読後にあえて不快な感情を残すというスタイルは画期的でした。読者の感想も賛否両論あり、それが逆にこの作品のパワーを証明しているように思います。

肯定的な意見としては、「ページをめくる手が止まらなかった」「構成が緻密で、伏線回収が見事」「森口先生の復讐が徹底していて、倫理的には間違っているが感情的にはスカッとした」という声が多いですね。特に、章ごとに視点が変わることで事実が覆されていくスピード感は、多くの読者を惹きつけました。

一方で、「後味が悪すぎてトラウマになった」「登場人物に誰一人として共感できない」「救いがなさすぎる」という声も少なくありません。特に、中学生の残酷な描写や、動物虐待を想起させるシーン(映画版では緩和されていますが)に対して嫌悪感を抱く人もいます。

イヤミスの魅力とは?

では、なぜ人はわざわざ「嫌な気分」になる本を読むのでしょうか?それは、イヤミスがあえて読者の倫理観を揺さぶり、普段は蓋をしている人間の本性(エゴイズム、嫉妬、差別心)を容赦なく暴き出すからです。怖いもの見たさにも似た好奇心と、自分の中にある闇と向き合うスリル。『告白』はまさにその最高峰と言えるでしょう。

物語の核心となる心理描写を解説

この作品が単なる謎解きで終わらないのは、登場人物たちの心理描写が凄まじいからです。表面的な行動の裏にある、ドロドロとした感情の機微が解像度高く描かれています。特に注目すべきは「母性」の描き方だと私は感じています。

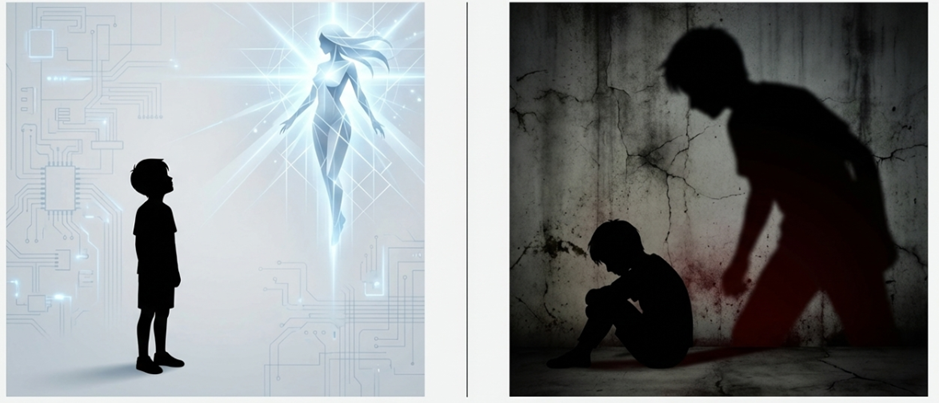

森口先生は娘を奪われたことで修羅と化しましたが、犯人の修哉もまた、母の愛を求めて犯罪に走りました。そして直樹の母も、盲目的な愛ゆえに息子を追い詰めました。この物語に登場する母親たちは、誰一人として「普通の幸せ」を掴めません。

「母親なら正しい判断ができるはずだ」「母性本能は絶対だ」という社会の幻想(母性神話)を、湊かなえさんは徹底的に破壊しています。直樹の母の日記に見られる、「あの子は悪くない、友達が悪かっただけ」という認知的不協和(自分の信じたいことと事実の矛盾を埋める心理)の描写は圧巻です。全員が「自分は愛されたい」「認められたい」と願っているだけなのに、そのボタンの掛け違いが殺意へと変わっていく過程は、読んでいて鳥肌が立つほどリアルですね。特に修哉の「僕を見て!」という悲痛な叫びが、大量殺人という最悪の形でしか表現できなかった悲劇は、現代社会における孤独の問題ともリンクしているように感じます。

さて、ここからは小説版だけでなく、映像美で話題となった映画版についても詳しく見ていきましょう。

湊かなえ『告白』のあらすじと映画の考察

2010年に公開された中島哲也監督による映画版『告白』は、松たか子さんが主演を務め、興行収入38.5億円の大ヒットを記録しました。原作の世界観を忠実に再現しつつも、映画ならではの演出や改変が加えられており、原作ファンからも高い評価を得ています。ここでは、映画版独自の魅力と、ラストシーンの解釈について深掘りしていきます。

映画版と原作小説の違いを比較

中島哲也監督といえば『嫌われ松子の一生』や『下妻物語』などで知られる、独特のビジュアルセンスを持つ監督です。映画版『告白』でも、その手腕がいかんなく発揮されています。私が特に違いを感じたのは、映像のトーンと「美月」のキャラクター造形です。

| 比較項目 | 原作小説 | 映画版 |

|---|---|---|

| 全体のトーン | 淡々とした独白形式で、静かな狂気を感じさせる。読者の想像力に委ねる部分が大きい。 | 画面全体が青灰色(寒色系)で統一され、常に雨が降っているような陰鬱な美しさがある。Radioheadの楽曲やAKB48の曲が効果的に使われ、感情の爆発を表現。 |

| 北原美月 | 外見はごく普通の優等生。内面でのみ「ルナシー」に共感し、修哉と通じ合う。 | ゴスロリファッションや逆十字のアクセサリーを身に着け、「特異性」が視覚的に強調されている。彼女の孤独が一目でわかる演出に変更。 |

| ウェルテル | 空気の読めない熱血教師として描かれる。 | 岡田将生さんが演じ、その「無自覚なウザさ」と「善意の暴力」がよりコミカルかつ不気味に強調されている。 |

| ラストシーン | 森口の冷徹なセリフで幕を閉じ、読者に突き放したような余韻を残す。 | 森口が修哉の顔を掴み、泣いているようにも笑っているようにも見える複雑な表情で、最後に「なーんてね」と付け加える。 |

映画版はミュージックビデオのような疾走感があり、スローモーションやカット割りが多用されています。原作がじわじわと真綿で首を絞められるような「静」の恐怖なら、映画は視覚と聴覚に直接訴えかけてくる「動」の恐怖といった印象ですね。特に、牛乳が飛び散るシーンや、シャボン玉が割れるような演出で命の儚さを表現している点は、映像作品ならではの見事な表現でした。

映画ラストのなーんてねの意味考察

映画版を見た人の間で最も議論になるのが、ラストシーンで森口先生が放つ「なーんてね」というセリフです。原作にはないこの一言が、物語の解釈を大きく広げました。これにはいくつかの有力な説が存在します。

- 復讐自体が嘘だった説(ドッキリ説):

「爆弾を母親の元へ送った」という話自体が嘘だったという説です。実際に殺してはいないけれど、修哉に「母親を殺したかもしれない」という絶望的な恐怖と喪失感を与えることこそが目的だったという解釈。これなら森口先生は殺人者にならずに済みますが、修哉の地獄は続きます。 - 更生への皮肉説(ミラーリング説):

かつて修哉が命を軽んじて「なーんてね(冗談だよ)」と口にしたことへの意趣返しという説。修哉が他人の命を奪っておいて冗談で済ませたように、森口も修哉の人生を破壊しておいて軽い言葉で締めくくる。「更生の第一歩」なんて綺麗事だよ、お前に更生なんてあるわけないだろう、という強烈な皮肉と断罪が含まれています。 - 自己の崩壊説:

復讐を成し遂げても、死んだ愛美は帰ってきません。その圧倒的な虚無感から、森口先生の感情が壊れてしまい、泣き笑いのような状態で、意味のない言葉が漏れてしまったという解釈。彼女もまた、復讐という名の地獄に落ちたことを示唆しています。

私個人としては、「ミラーリング説」を推したいですね。映画の中で、修哉が美月を殺害した後に「なーんてね」と言うシーンはないものの、彼の命に対する軽薄な態度を象徴する言葉として使われたと感じます。それをそのまま返すことで、彼を完全に否定し、絶望の淵に突き落としたのではないでしょうか。松たか子さんのあの鬼気迫る表情は、復讐を終えた達成感と、人間としての感情を捨て去った悲しみが混ざり合っているように見えました。

牛乳に血は入っていたのかを考察

物語の発端となる「HIV陽性者の血液入り牛乳」ですが、これに関しても「実際には入っていなかった」という説が非常に有力です。

原作の終盤で森口先生自身が「あれは嘘でした」と明かす場面があります。もちろん、これも直樹をさらに追い詰めるための嘘(本当は入れていた)という可能性もゼロではありません。しかし、医学的な観点から見ると、仮に血液が入っていたとしても、それを飲んでHIVに感染する確率は極めて低いことが知られています。

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は非常に弱いウイルスで、空気中や水中ではすぐに感染力を失います。また、胃酸によっても不活化されるため、経口摂取による感染例はほとんど報告されていません。

HIVの感染経路に関する事実

主な感染経路は「性的接触」「血液感染(注射器の回し打ちなど)」「母子感染」の3つです。唾液や汗、尿などからは感染しません。(出典:エイズ予防情報ネット)

森口先生はその医学的事実を知っていたはずです。それでもあえて「血を入れた」と宣言したのは、彼女の目的が「感染させること」ではなく、「死の恐怖という名のウイルス」を生徒たちの心に植え付けることだったからです。血液が入っていたかどうかという物理的な事実よりも、その言葉によってクラスがパニックになり、直樹が「自分は死ぬんだ」と思い込んで精神的に追い詰められたという「結果」こそが、彼女の計算通りだったのだと思います。無知が生む差別や恐怖を利用した、極めて知能的な心理戦だったと言えるでしょう。

衝撃的な結末とラストの謎を解説

物語の結末において、森口先生の復讐は完璧に成し遂げられました。それは法による裁きではなく、私刑による断罪でした。

- 少年B(直樹)には、HIV感染の恐怖を与え続け、最終的に最愛の母を自分の手で殺させることで地獄を見せた。

- 少年A(修哉)には、自分の才能を証明するための爆弾を利用し、自分の手で最愛の母を爆死させることで地獄を見せた。

法で裁けない少年たちに対し、彼らが最も大切にしているもの(直樹にとっては「母からの庇護」、修哉にとっては「母そのもの」)を、自らの手で破壊させる。これほど残酷で、かつ論理的な復讐があるでしょうか。単に殺すよりも遥かに重い苦しみを与える手法です。ラストシーンで修哉が崩れ落ちる姿は、まさに彼が初めて他者の命の重さを理解した(させられた)瞬間だったと言えます。

原作のラスト一行、「更生の第一歩だとは思いませんか?」という問いかけは、私たち読者に対しても「正義とは何か」「罰とは何か」「本当の更生とは何か」を鋭く突きつけてきます。少年法に守られた子供には何をしてもいいのか?被害者の遺族の感情はどこへ行くのか?答えのない問いを残して物語が終わるからこそ、『告白』はいつまでも心に残る作品となっているのです。

湊かなえ『告白』のあらすじまとめ

ここまで『告白』のあらすじや魅力、映画版との違いについてかなり詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後にこの記事のポイントを振り返ってみましょう。

- 多視点による真実の多層性:

登場人物それぞれの「告白」によって、事件の見え方が次々と反転していく面白さがあります。読者は誰を信じていいのか分からない不安感の中でページをめくることになります。 - 母性の呪縛と崩壊:

登場する3人の母親たちの歪んだ愛情が、悲劇の引き金になっていることがわかります。母性神話を解体する鋭い視点が貫かれています。 - 完璧な復讐劇:

森口先生の復讐は、物理的な攻撃ではなく、相手の精神を徹底的に破壊するものでした。その計画の緻密さと冷徹さは、ミステリー史に残るレベルです。 - 映画版独自のラスト:

「なーんてね」というセリフが加わることで、解釈の幅が広がり、より深い余韻を残しています。映像と音楽の融合も素晴らしく、原作とはまた違った体験ができます。

『告白』は、読むたびに新しい発見がある作品です。初めて読む方はその衝撃的な展開に圧倒されるでしょうし、再読する方は伏線の張り方や心理描写の巧みさに改めて気づかされるはずです。まだ読んでいない方はもちろん、一度読んだことがある方も、ぜひこの機会に森口先生の「命の授業」をもう一度受けてみてはいかがでしょうか。